李昂研究组与合作者提出基于脑区动力学的可推广脑-行为关联研究框架

人脑功能的个体差异是人群中行为多样性的根源。如何在活体条件下定量刻画大脑功能的独特性,并揭示其与个体间认知能力及心理特质差异的对应关系,是脑科学和精神医学等领域的共性科学问题。然而,如何在复杂的脑活动中实现全面、精准且稳定的测量,从而获得既具个体特异性、又具跨人群与跨场景可推广性的脑功能表征,仍是脑影像学研究面临的关键挑战。

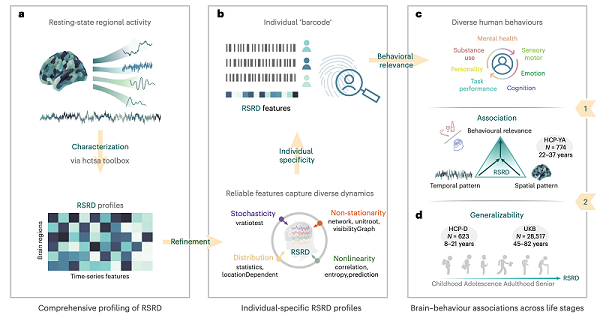

针对这一挑战,中国科学院生物物理研究所李昂研究组联合北京师范大学刘冰研究组,于2025年10月30日在《Nature Human Behaviour》发表题为"Spontaneous brain regional dynamics contribute to generalizable brain-behaviour associations"的研究论文,提出了聚焦脑区内部动态模式的全新分析框架,系统评估了脑区动态属性在解释人脑个体差异及脑-行为关联中的作用与可推广性。研究构建了兼具鲁棒性与个体特异性的脑功能表征框架(Resting-State Regional Dynamics, RSRD),揭示基于RSRD的脑-行为关联模式能在不同生命周期阶段(年龄 8-82岁)中实现独立泛化,为脑功能个体差异研究开辟了全新的方法学路径。

RSRD通过整合线性、非线性、非平稳性与随机性等多维时序特征,全面刻画脑区功能活动的多层次动态属性,其在不同扫描条件(机型、序列)和人群特征(扫描中的头动、样本量、人口学信息)下均表现出稳定的高重测性,体现出鲁棒且精准的个体差异表征能力。基于RSRD这一刻画框架,该研究揭示了两个具备明确生物学意义与遗传可解释性的脑-行为关联模式:认知模式主要由高级网络中的随机游走型动态特征驱动,而物质滥用模式则更多反映来自感觉运动网络及奖赏相关环路中的非线性自相关特征。进一步基于来自发育期与中老年期的独立样本分析表明,这两种关联模式不仅在不同生命阶段均具有可泛化性,也揭示了不同行为维度的潜在发育规律:认知模式在早期即相对稳定形成,而物质滥用模式则可能在青春期至成年早期逐渐发展。

综上,RSRD框架推动了脑功能表征从单一维度走向多时序结构的综合理解,兼具鲁棒性与个体特异性,可作为一种跨分析场景均可靠的"脑功能识别码"(functional barcode),用于精准刻画个体差异。其与行为的系统关联结果进一步表明,大脑在支持不同行为功能时,通过多层次的时序-空间特性协同实现功能特化,凸显了长期被低估的时序维度在理解脑功能个体差异及脑-行为关联中的研究潜力。

图:基于RSRD的脑-行为关联研究框架

北京师范大学刘冰教授、中国科学院生物物理研究所李昂研究员为论文的共同通讯作者,刘冰组在读博士生田晓涵、李昂组在读博士生彭英杰为共同第一作者。研究得到了中国科学院动物研究所刘书研究员、美国宾夕法尼亚大学 Golia Shafiei 博士以及北京师范大学左西年教授和张占军教授等合作者的支持,受到科技部、国家自然科学基金委、北京市科委等项目的资助。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41562-025-02332-0

(供稿:李昂研究组)

附件下载: