柳振峰研究组发现植物甘油三酯合成及其调控的分子机制

甘油三酯(TAG)是植物油脂的主要成分,其与食品及生物柴油等的生产密切相关。二酰基甘油O-酰基转移酶1(DGAT1)是甘油三酯生物合成过程中的限速酶,催化二酰基甘油(DAG)和脂酰辅酶A(Acyl-CoA)生成甘油三酯和辅酶A(CoASH)。DGAT1是基因工程改造植物以提高油脂产量和改善油脂品质的重要靶点。此外,DGAT1在植物应对非生物胁迫中也发挥重要作用。虽然人源DGAT1的三维结构已经得到解析,但是植物DGAT1的结构及其催化甘油三脂合成和活性调控的分子机制尚不清楚。

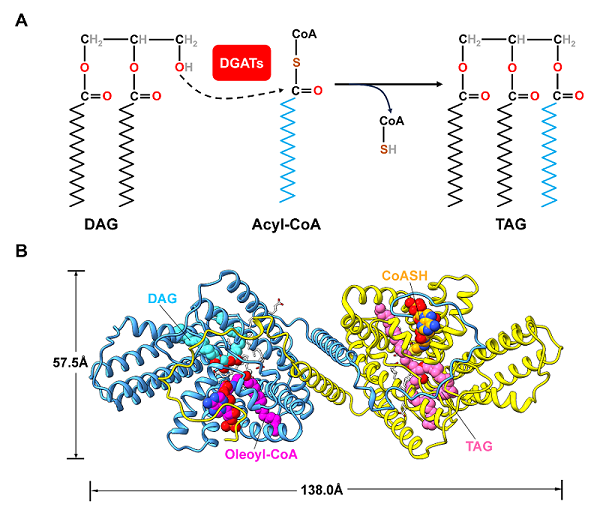

2025年10月13日,中国科学院生物物理研究所生物大分子全国重点实验室柳振峰研究组在《The Plant Cell》上发表题为“Structural mechanisms underlying the free fatty acid–mediated regulation of DIACYLGLYCEROL O-ACYLTRANSFERASE 1 in Arabidopsis”的研究论文。该研究通过单颗粒冷冻电镜方法解析了拟南芥DGAT1(AtDGAT1)野生型和低活性突变体H447A的高分辨率三维结构,首次揭示了两个底物(DAG和oleoyl-CoA)、两个产物(TAG和CoASH)以及多个FFA分子在DGAT1中的结合位点(图1)。

图1. AtDGAT1低活性突变体H447A与底物,产物和油酸复合物的冷冻电镜结构。(A)由DGATs催化的甘油三脂生物合成的模式图。(B)AtDGAT1-H447A二聚体的胞质侧顶视图。底物和产物分子以球状模型显示,蛋白质以卡通模型显示。

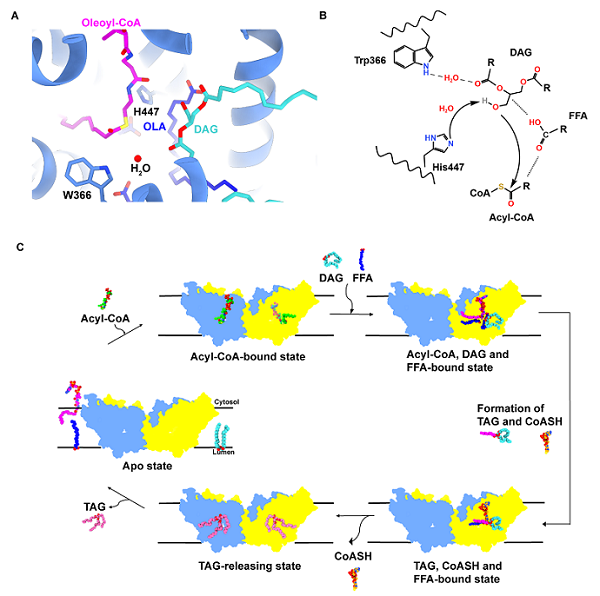

该项研究通过分析不同FFA对AtDGAT1的激活作用,发现FFA可使其酶活性提升约3倍。对活性位点附近与FFA羧基头部相互作用的Cys246残基进行点突变(C246A/S/T)后,AtDGAT1活性均显著增强,其中C246A突变体中FFA羧基头部更深入活性位点,增强了底物结合。AtDGAT1-H447A突变体结构呈赝二次对称,但其两个单体的活性位点结合不同配体。首次观察到一个单体结合底物DAG和oleoyl-CoA,另一个单体结合产物TAG和CoASH。在结合DAG和oleoyl-CoA的单体中,观测到多处与油酸(oleic acid, OLA)密度相符的管状电子密度,其中两个油酸分子(命名为OLA-1和OLA-2)与oleoyl-CoA、DAG及周围氨基酸残基有紧密的相互作用;而在结合TAG和CoASH的单体中,有一油酸分子(OLA-3)与TAG及邻近残基形成相互作用。对野生型和突变体的结构进行叠合发现,FFA(OLA)分子能够将底物oleoyl-CoA的脂酰基和硫酯键稳定在有利于催化的位置。Oleoyl-CoA的脂酰基通过引起TM9构象变化,驱动Trp366构象改变,并借助水分子稳定DAG的甘油骨架。在AtDGAT1-H447A复合物结构中,一个单体的氨基末端区域以结构交换的方式延伸至相邻单体的胞质侧表面与oleoyl-CoA或CoASH有直接的相互作用。结合分子动力学模拟结果推测,该氨基末端在oleoyl-CoA的招募与结合以及CoASH的释放过程中发挥变构调控作用。

基于以上研究结果,研究团队提出了植物DGAT1介导的脂酰基转移的催化循环机制(图2):Acyl-CoA经氨基末端结构域富集后由胞质侧开口进入活性位点,DAG则通过膜内侧向开口进入;二者在FFA辅助下稳定于催化中心,His447可能通过水分子使DAG羟基去质子化,进而对acyl-CoA的硫酯键发起亲核攻击,生成TAG与CoASH; CoASH可能在相邻单体氨基末端结构域变构后于胞质侧释放,TAG则经膜内侧向开口进入膜内;最终DGAT1恢复至无底物结合的初始状态。

图2. DGAT1催化循环模式图。(A)AtDGAT1活性位点的关键氨基酸与两个底物分子的分布图。该模型是基于AtDGAT1-H447A的冷冻电镜结构生成,其中将Ala447变为His并对周围配体进行微调以避免发生冲突。(B)His447和FFA参与的AtDGAT1催化机制模型。(C)植物DGAT1的催化循环模式图。

该研究整合了生物化学与冷冻电镜结构分析,阐明了植物DGAT1的催化机制及其受FFA调控的分子机制,为油料作物的定向遗传改良提供了关键的结构理论基础。

中国科学院生物物理研究所生物大分子全国重点实验室柳振峰研究员与刘秀颖副研究员为该论文的共同通讯作者。生物物理研究所刘秀颖副研究员和研究生李俊杰为论文共同第一作者,生物物理研究所研究生宋丹枫博士(已毕业)参与了该工作。生物物理研究所蛋白质科学研究平台生物成像中心和放射性同位素实验室为电镜数据收集和酶活测定提供了重要支持。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、中国科学院战略性先导科技专项以及中国科学院前沿科学重点研究计划的支持。

文章链接:

(供稿:柳振峰研究组)

附件下载: