张朋研究组揭示人类自下而上注意显著图的皮层微环路神经机制

自下而上的注意是人脑重要的信息筛选机制,使得我们能够自动快速地检测到环境中与众不同的信息,如"万绿丛中一点红"。传统主流理论认为高级脑区(如:顶叶)通过整合来自视觉皮层的各种特征输入形成显著性地图(Saliency map),反过来调控早期视觉区的信息加工;而"V1显著性假说"认为,视觉显著性地图最早由初级视觉皮层(V1)特征选择性神经元之间的侧向抑制计算产生,V1神经元的激活强度直接表征了显著性,并传递至顶叶和上丘等下游脑区实现快速的注意和眼动控制。因此,自下而上注意显著图的起源和传递机制目前存在争议。

2025年10月14日,中国科学院生物物理研究所张朋课题组在《PLoS Biology》发表题为"The superficial layers of the primary visual cortex create a saliency map that feeds forward to the parietal cortex"的研究论文。该研究使用基于脑血容量的高空间特异性7T分层功能磁共振成像技术(VASO laminar fMRI),发现自下而上的注意显著图起源于V1表层的侧向抑制,并通过前馈通路传递至顶叶皮层(Intraparietal sulcus,IPS),从而实现高效的信息选择。

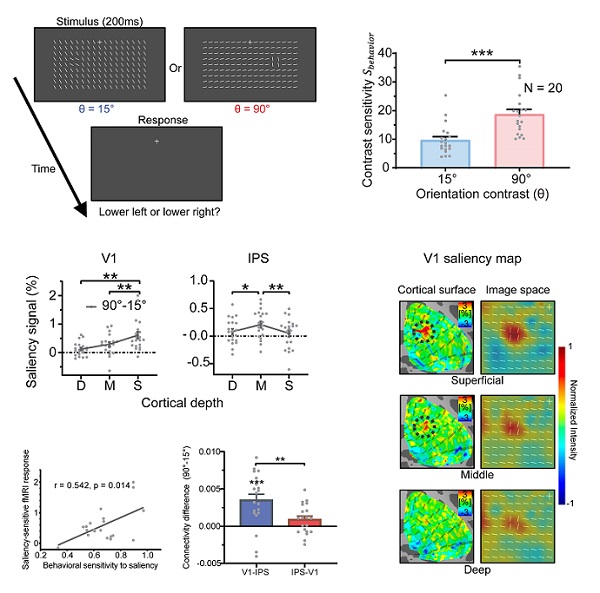

图:自下而上注意显著性地图的产生和传递机制

视觉刺激由朝向相同的背景线条和一小块朝向不同的前景线条组成,前景刺激的视觉显著性通过前景和背景的朝向差异实现精确调节。行为学实验发现,被试对显著性更强的前景刺激有更好的检测能力。7T 亚毫米VASO fMRI结果发现,V1表层的信号表征了视觉显著性地图,符合侧向连接的分层模式,并通过前馈通路传递至IPS中间层。并且,V1表层的显著性信号强度能够预测被试对前景刺激的检测能力。这些结果支持视觉显著图在V1表层通过侧向连接计算产生,并传送到顶叶等高级脑区实现自下而上的注意选择。该研究为"V1显著性假说"的视觉注意计算理论提供了重要的人脑介观尺度功能证据,有可能帮助类脑视觉模型的发展。

中国科学院生物物理研究所张朋研究员为论文的通讯作者,博士研究生刘晨和已毕业博士生刘成文(现为湖南师范大学心理系讲师)为共同第一作者,美国国立精神卫生研究所Laurentius Huber博士和德国图宾根大学马普生物控制研究所李兆平教授为共同作者。该研究得到科技创新2030-"脑科学与类脑研究"重大项目、国家自然科学基金、湖南省自然科学基金、湖南省教育厅科研基金的支持。

文章链接:

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003159

院英文网报道链接:

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/life/202511/t20251103_1095486.shtml

(供稿:张朋研究组)

附件下载: